「虛無鄉出版」是一個紙上的設想,探討出版與合作計劃如何作為一種柔韌的證明媒介去保存、傳播與實踐想法、論述與創意。

-

①②←

Transiting

在飄蕩的中過了十天,剛上船時,每三小時醒來一次。船倉的很天花建得很低。朦朧間斷斷續續出現一個畫面,從下顎底部蔓延出一條條的黑色具黏性的東西,慢慢蠕動著把我的面覆蓋住,只剩餘兩個鼻孔讓我呼吸。我喜歡那種窒息的感覺,就好像,原本的家門前的街燈因為特殊情況差不多被拆卸掉,入夜後街道被薰黑了黑暗包裹着;跟恐怖產生一種親密關係,那種微暖在登岸後仍殘留在臉龐上。

登上岸後,一切景象都陌生。不知為何一種「為何要到這裏」的想法湧上心頭。走過梯板時,餘光掠過遠遠海面上看似飄浮着平鋪張開的衣服。面對著死靈,我們會否漸漸失去說故事的能力?

無法憶起⋯⋯我怎樣到達這裏。

-

①②←

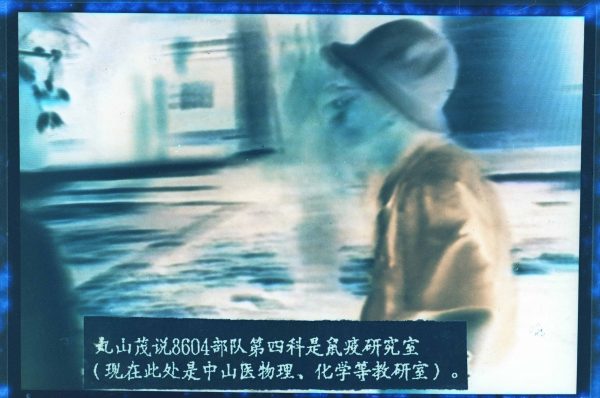

Viral

『是的,所有的⼈都曾在⾁體和精神上⼀起經受過痛苦:難以忍受的空虛、無可挽回的分離、不能滿⾜的慾求。在堆積如⼭的屍體中間,在救護車的鈴聲裏,在約定俗成叫做命運的提醒聲中,在擺脫不了的恐怖和內⼼反抗的可怕氛圍裏,從未停⽌散布⼀個舉⾜輕重的傳聞,傳聞警告那些驚恐萬狀的⼈們,說他們必須重返⾃⼰真正的故鄉。⽽他們的真正故鄉全都在被封鎖的疫城城墻之外,在芬芳的荊棘叢中,在⼭崗上,在⼤海岸邊,在⾃由的國度裏,在有分量的溫柔之鄉。他們想去的地⽅正是他們的故鄉,正是他們幸福之所在,⽽對其餘的⼀切,他們都嗤之以⿐。』

阿爾貝・加繆(Albert Camus)著, 劉方譯,《鼠疫(The Plague)》(上海:上海譯文出版社, 2013年8月第1版),第163頁。

-

①②←

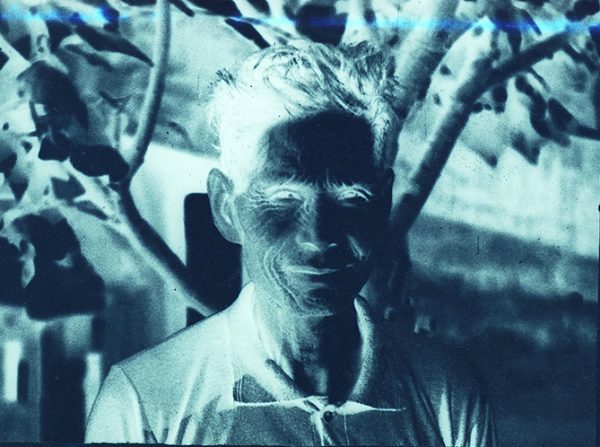

Displacement

你看見那兒沒?

他回頭,望向密林。那邊的林子現在算是境內,但再早些時候是高麗國,本身就是人家的地界。這是人家的神山,沒甚麼天災,唯獨只怕人禍。眼前這條路往裏走幾十公里就是邊境。從那兒,冬天總有三個人四個人結伴,趁著河水結冰偷跑過來。家裏的老人們上山採人蔘,常在雪地裏瞅見幾具屍體。森林太深,不常去的人根本走不出來。運氣好,能活着的人,在山裏隨便紮個帳篷,住在森林裏面。偶爾他們下來,帶著山上採的越橘,到山腳市集換點兒吃的,再悄悄地回去。鎮上大傢伙兒心裏都知道他們從哪裏來,誰也不說破。他們知道,遷移的人一旦出發,就已經身心分離,留不下來,也再回不去。

-

①②←

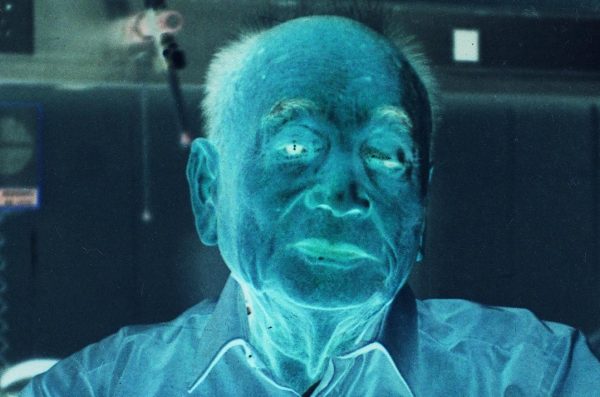

The Void

我駐足在一所老人療養院門外,鑲了發銹鐵閘後是一個鋪了水泥地的破落院子,裏面或坐或站着三位老人,其中一位看似70餘歲的奶奶站在鐵閘後不遠處,跟我對上了眼。奶奶穿着整齊,明顯對於儀表有要求。我跟奶奶問好。她口唇蠕動張合,我蹩脚的普通話問不出個所以來,語言同樣被困。奶奶臉上曬得黑黑的,皺紋把她的眼皮壓得很低,我看不清眼白,有種錯覺她那深邃的瞳孔把人吸進去、中和、消解。她身後的一位男院友一直歪着頭重複把玩手指,狐惑、戒備的眼睛離不開我身上斜掛着的相機。奶奶還是背負雙手,恬靜空洞,耐心地跟我說些啥。

我走前一步,扶着鐵欄,手心傳來一片金屬的冰涼。一道鐵閘,把兩個世界分隔出來。是我被困還是她被困?療養院的玻璃正門上還是懸掛着一顆紅星,身後一列列旅遊大巴呼嘯而過。